「もくじ」へ戻る

前回へ戻る

第六部 アジアの枢軸国 近衛の最後の機会 (1941) 石油危機 |

こうした経済制裁が発表される前、また、日本部隊が南インドシナへ移動を始める前、日本の新内閣は、7月24日、改築なった大本営において二回目の連絡会議を開き、新たな外相、豊田海軍大将より、米国政府はすでに事実上の報復措置を厳格に適用するだろうとの報告があった。「米国は、基幹物資の貿易禁止、日本の資金の凍結、金の購入禁止、日本船舶の抑留などの政策を実施するだろう」、と新外相は言った。(1)

|

| 永野修身海軍軍令部総長 (ウィキペディアより) |

日本の艦隊が石油に依存している以上、もし米国が石油禁輸を図るなら、海軍は戦うことを――今戦わなければ無に帰す――やむを得ぬものとする。東京もワシントンも、このことは解っており、挑発と報復の構えは、冷酷な現実だった。計画通りに、7月24日、日本軍戦車がサイゴン到着し、同時に行われた記者会見の言葉のように、 「市は平和的に征圧された」。翌夕、ルーズベルト大統領は、当然のごとく、日本の資産の凍結の決定を発表した。日本も同じく、米国の資産を凍結した。米国内の日本人は、凍結されたその銀行口座から、月500ドル〔現在価値で約250万円〕までの引き出しは許可された。 一方、日本国内の米国人は、月500円――およそ四分の一相当――の引き出しを許された。

戦線が設定されたことは、日本の大衆感情に微妙な影を落とした。人々は、自分たちの将来に戦争が待ち受けていることを、避けられないものととして受け入れ始めた。東京証券取引所は、1931年以降の最安値を記録した(3)。横浜生糸取引所は永遠に閉鎖された。主要新聞はその論説で、日本は挑戦されており、後退は許されぬことを説いていた。ある大衆紙は、米国の報復を、「生意気でけしからぬ挑戦」 と呼んだ。三番目の大手紙 『日日』 は、「米国が日本への経済制裁を強めれば、日本は懐柔的態度を強めるだろうと考える以上の見当違いはない」、と書いた。

|

| 杉山元参謀総長 (ウィキペディアより) |

杉山は自分の日記に、以下のよう記した。「これは絶対に秘密にされねばらないが、今日の陛下の質問から判断すれば、陛下は非軍事的手段への望みに憑かれておられる。したがって、私は今後、陛下のお考えを改めるように試みたい。陛下を一歩、一歩、お導きすることが必要と思う。」 (4)

7月29日、海軍軍令部総長の永野は、マラヤを占領する必要が来た場合は、英国に宣戦布告する明確な決定をしておく必要があると、裕仁に進言を試みた。裕仁は、 「極めて満足ならぬ」 と不快を表し、永野に対し 「英国と米国との戦争の避けざること」 を前提とすることを警告した。そして裕仁は永野に、彼の後援者である伏見元参謀総長と会い、同時に、内閣と両参謀長官は連絡会議を開き、国家的道義に関わる問題について話し合うよう、指示を与えた。(5)

翌 7月30日、永野軍令部総長は、彼と伏見親王は戦争は可能なら避けたいと同意したことを宮廷に参上して報告した。裕仁は、戦争の可能性を仮定するとは、 「我々が勝利することが確かということか?」 と尋ねた(6)。

永野はそれに、 「いいえ、我々が勝利する確証はありません」と答えた。

裕仁は、「ならば、我々が開戦に踏み切るとは、まるで捨て鉢の戦いを意味するではないか」、と問うた。

謁見の後、木戸内大臣は裕仁に、永野は極端すぎる見解に立っていると安心させた。そして木戸は、悲劇に至る可能性をはらむ直ちの開戦と、石油不足による国力の次第な衰退の受容という二つの決定の間には、いまだ、多くの異なった選択があり得る。ワシントンにおける近衛首相とルーズベルト大統領との間の首脳会談による外交的進展もなし得、また、もし失敗しても、日本はその誇りを忍んで、 「南方への究極的な進出に絞り込んだ」 十年計画を採用する手もある、と述べた。(7) (8)

裕仁は、南進は実際には数年間の延期が可能で、それを拙速に行動することで、70年間の努力を棒に振らせてしまってはならぬと考えていた。そこで彼は木戸に、待つことで、日本は実際にその立場を有利にしえるものかどうかと尋ねた。つまり、木戸は、その十年計画を発案する前に、ありうる米国の成長予想を作るべきなのではないか、ということだった。言い換えれば、日本は、精製石油、重工業および工作機械生産能力、そして商船輸送の絶対量の拡大において、米国を上回ることが確実に予想できない限り、たとえ十年間の戦争を準備しても無駄ではないか、ということだった。

そこで裕仁は、及川海相を呼び、彼の見解を求めた。及川は、過半数の海軍参謀は西洋諸国との戦争に反対している、と述べた。天皇はうなずき、立ち会っていた杉山陸軍参謀総長は自分の日記にこう記した。 「一国として、我々はいまだ英国および米国を相手とする戦争を開始する決断をすべき段階には達していないと、考えざるをえない」。

7月28日、オランダ領東インドは米国と英国に従い、日本への石油輸出を完全停止に踏み切った。7月31日、先に発表されていた米国の石油禁輸措置は、実施に移された。それ以降、優勢を誇る相手との日本の戦争能力は、減退する一方となった。

悪魔の選択 |

裕仁は、一人孤独に、その山頂に立っていた。彼は自ら、陸軍の計画にも、海軍の計画にも、外務省の計画にも、身辺のブレインによるあらゆる政策決定思想のいずれにも、何なりとも関与は可能だった。彼は、戦争か平和か、ただちに決定すべき必要はよく心得ていた。彼は、戦端を開くことなく、交渉あるいは威嚇によって、英国、オランダそして米国から、東インドにおける足がかりを絞り取ることを、心底から望んでいたようでもある。また同時に彼は、戦争の偶発性をも計画に入れており、そうすることで、軍参謀総長たちの領域をこえた分野にも思慮をおよぼしていた。

彼は、かりにもし国民が戦争を支持するとした場合、人々はしばらくの間、不安とともに暮らすが、やがて、自分の国が血を流して死に向っていることを肌を通じて信じるようになるだろうと予感していた。8月5日、近衛首相が、ワシントンの和平交渉について天皇と謁見した後、木戸内大臣に指摘したように(10)、「チェンバレンが仮にヒットラーに裏切られたとした場合、それでも、チェンバレンがヒットラーと幾度も会ったがゆえ、英国の戦争準備を助けたという事実を貴殿は閑却しえない。」〔訳注〕

- 〔訳注〕 英首相のチェンバレンは対独宥和政策をとった。ドイツをソ連に向わせるためと自国の防備増強のため時間稼ぎが目的だった。この宥和策は批判をあびたが、その時間稼ぎが防備増強に役だった事実は確かだった。木戸あるいは裕仁の同様な判断を指摘した会話か。

入手可能な文書が示すところでは、裕仁が参謀総長に武力使用を可能な限り避けるようにと懇願していた7月ないし8月初めの段階では、両軍の参謀総長は真珠湾計画についてはまだ何も知らなかった。裕仁がその1月、その計画に独立した評価を与えるために、大西海軍少将にそれを委ねるよう命じていたという事実に、最初に永野海軍軍令部総長が注目したのは、 「1941年8月22日」 付けの彼のメモの中で〔確認されることで〕あり(11)、そしてこのメモは、1941年10月30日まで、杉山陸軍参謀総長のメモ録には記入されなかった。

裕仁は、彼が好む表現の 「諸般の状況を鑑みて」、8月初め、つんぼ桟敷の満州の関東軍司令官による、シベリアの赤軍の危険な動きに対処する独自の裁量権限を求める要求を退けた。同じ週、裕仁は近衛首相に、可能なら、ルーズベルト大統領との和平会談をハワイでおこなうことを設定してみてはどうかと示唆した。そして木戸内大臣には、東インドへ平和的に経済進出する暫定10年計画を練ってみるよう求めた。また、裕仁は、彼の安全保障意識――外交儀礼尊重の姿勢――の別の現れとして、陸海軍がそれぞれに行っている戦争の可能性への準備を再検討させた。

陸軍の計画〔の再検討結果〕が最初に提出された。台湾第82部隊の頭脳、辻政信大佐は、1941年7月24日から26日の三日間にわたり、裕仁の武官および幕僚本部作戦部の将官にその概略を報告した。その後、杉山参謀総長はその優れた報告について辻を賞賛し、そして彼に、「示された作戦が成功する確率についての見通しはどれほどのものか」 と質問した。

辻はそれに 「もし、我々が明治節(11月3日)に作戦を開始できれば、マニラを新年までに、シンガポールを紀元節(2月11日)までに、ジャワを陸軍記念日(3月10日)までに、そしてラングーンを天皇誕生日(4月19日)までに攻落できる」 と答えた# 1。(12)

- # 1 結果的には、その攻撃は一ヶ月以上遅れて――12月8日――開始されたが、日程通りに進んだ。マニラは1月2日に占領され、シンガポールは2月15日、ジャワは3月10日、ラングーンは3月8日だった。

ソ連スパイのゾルゲは、シベリアの本部より、彼の調査を満州での最近の事態の背後にある意図に焦点を当てるよう、無線連絡を受けた(15)。ゾルゲは直ちに、彼が判断しうる限り、シベリアへの日本の攻撃は予期されない、とその指令に抗議した。7月末、彼は、日本陸軍は徴用物資百万トンの商船輸送を、陸上では困難な目的地に送ろうとしていると報告することで、自分の主張に根拠を与えた。8月初め、彼は本部のクラウゼンに、「蘭領東インドへの日本の作戦行動の可能性」があると無線連絡した。8月15日、ゾルゲは、東京のドイツ大使館の友人は、ロシアに侵攻する日本の行動は可能性なしとしていると報告した。8月末、尾崎・西園寺・木戸そして天皇という線を通じて、ゾルゲは、裕仁が、すでに7月2日の御前会議において、反北進の決断をしていたことを知った(16)。しかし、ゾルゲはモスクワに、日本は 「(ロシアへの)攻撃はあったとしても来年春以後のことで、今月か来月、米国との戦争が始まる」 と無線連絡をしたのは、ようやく10月初めだった(17)。

米国ワシントンの諜報参謀は、日本の外交通信の傍受解読と延々と取り組みながら、裕仁の7月2日の決定を、東京のロシアのスパイ組織よりはそうとう早く、正確に分析していた。8月4日と9日付のGZ-1およびGZ-4の覚え書によれば、海軍情報部のアーウィン・D・クラマー少佐は、以下のような傍受文書からの抜粋をハル国務長官の補佐官たちに示して、おおいに感銘を与えた(18)。

- 日本は北進してソ連との戦争には出ない。

日本は 「南方への侵攻」 に全面的な準備を進める。

日本は 「英米包囲網を打破するため、両国との全面戦争のための軍備」 に直ちに入る。

山本はいまだに、米国との戦争は可能な限り回避すべきであると主張したが、もし戦争が必要であるなら、最初に真珠湾艦隊を壊滅させない限り、日本に勝算は皆無であることを告げた。彼の考えは、まだ裕仁、高松親王、そして艦隊の数人の腹心将校たちのみが知っていただけであったので、彼はその作戦説明を、海軍幕僚本部においてではなく海軍大学において行い、その場は、学長である海軍少将、小松輝久侯爵――1921年戦艦香取の甲板上で裕仁に体育教練を与えた皇室の一員――によって統制されていた。

海軍大学では、山本の将校は学生たち――経験豊富な艦隊司令官や艦長たちで、先端的海上軍事学を技術的かつ戦略的視野の修士レベルの教えを受けることで、自らを高めようとしていた――に交じって対話した。山本は、大学の一見学生風の誰何者かが偶然にそのセミナーに入り込み、日本が真珠湾攻撃を成そうとしているとのうわさを広げないかと心配していた。しかし、結局、山本の机上説明は何の差しさわりもなく行われ、真珠湾計画はよく考え抜かれ、成功の可能性のあるものと、小松伯爵や高松親王に確信を与えるものとなった。(21)

開戦期限 |

また8月16日、海軍の若手将校が最初にこの計画を提示した時、高松親王は、連絡会議で 「某」 出席者として、閣僚の出席に関して特別の要求を堤出した。彼は言った。 「過去において、閣議で討議されたがゆえに、秘密が漏れた場合があった。したがって、内閣に提出されなければならない厳密な政治的必要がない限り、この件は、全閣僚によって協議されないことがむしろ望ましい」。

その頃、大西洋の洋上では、ルーズベルトとチャーチルが会談して、民主主義的な構想の歴史的確認である、大西洋憲章を署名していた。8月17日、ルーズベルトがワシントンに戻ったところで、野村大使は大統領と数分会い、大統領に個人的に太平洋上のどこかで近衛首相と会ってはどうかと要望した。ルーズベルトは最初、その提案に乗り気な態度を表したが、国務省との協議の結果、彼は野村大使に、 「日米頂上会談は、対等な会見を保証する事前の適正な下準備なくしては、目的にかなうものではない」 と返答してきた。8月末までに、近衛と裕仁は、合理的な発想のアメリカの大統領にとって、たとえ太平洋上の会見が設定されたとしても、〔それだけで〕彼の意欲をそそるものにはなりにくい、と覚らされることとなった。

9月2日、山本長官と彼の将校たちは、皇居から3マイル半〔5,6km〕南の白金の森の脇に位置する小松侯爵の大学に再び集まった(23)。この時、大学は、陸軍の第82部隊の南進計画が求める海軍の総合作戦の演習の場だった。山本の〔真珠湾の〕構想は、初日夜に用いられるかも、あるいは用いられないかも知れない程度の、ほんの脇役だった。他方、その日の主役は、マラヤ、フィリピン、ウェーキ、グアム、ボルネオそしてジャワで行われる部隊上陸の陸海共同作戦を支援する、海軍戦術計画の演習だった。山本の39名の部下――海軍軍令部と海軍省の最も才能と技能に長けた大将、艦長、司令官たち――が、その演出を担当した。主役の計画が実行可能であると確認されるために、彼らは、山本の危険な計画のために、艦船や航空機を配置する必要があるとは考えなかった。六日間、山本は彼らの説明を見つめ、それを批判し、彼らの過剰な安全幅をとった役務からその余剰分をはぎとり、自身の計画のために、片やから駆逐艦や輸送船を、他方から飛行中隊や航空母艦を確保していった。

山本がそう奮闘している間、9月3日の連絡会議において、陸海軍の交渉を打ち切り、開戦について決定する期限が討議された(24)。永野海軍軍令総長は、こう説明することで議論の口火を切った。 「我々は弱体化する一方で、敵は力を強めている。・・・外交努力に望みがなく、開戦が不可避であるならば、我々は決断を早めなければならない」。そして7時間後、連絡会議は、もし米国が10月までに 「我々の要求を満たさない場合、我々はただちに、米国、英国、オランダに対し、戦端を開くことを決める」、ことに合意した。

午後6時に連絡会議が終わった時、決定した 「帝国国策遂行要領」 とする政策声明が皇居図書館に裕仁の確認のために送られた。裕仁には、それに目を通すことが、その夜か、翌朝までに終わるように期待されていた。豊田外務大臣と近衛首相は、それが、戦争によらないという日本の目標を達成するはずのワシントン交渉より、戦争準備を強調しているかの点に難点を感じていた。そして翌日の午後、豊田外相はワシントン交渉の膠着の報告と、それに対する裕仁の反応をうかがうために皇居図書館を訪れた。だが天皇は特に何も言わなかった。翌9月5日の午後、今度は近衛首相が裕仁に会い、 「要領」 の第一項は軍事的準備についてのみに触れ、外交については第二項に退けられていると指摘した。裕仁は強調の置き方に誤りがあり、それについては、翌日に参謀総長らに伝えると約束した。そこで近衛は、参謀総長らをすぐに呼び、ただちに言い渡すようにと要請した。裕仁は木戸内務大臣と相談し、近衛の求めに応じることにした。

午後6時、両総長が息せき切って皇居図書館に駆けつけた。その後直ちに書かれた杉山参謀総長のメモによると、裕仁は彼らを突然の命令をもって迎えた。

「外交と和平策をできるかぎり用いてもらいた。外交と戦争準備を同時に用いてはならない。外交を優先してもらいたい。」

二人の総長が、口ごもりながら、 「要領」 の項目順に弁解じみた説明をすると、裕仁はなおも続けた。

「南方作戦は、計画通りに実施できると思うのか?」

杉山は、フィリピンとマラヤでの作戦のための第82部隊案を詳しく弁護しようとした。その彼の話に割って入って裕仁は言った。「計画通りにはゆかないことは必ずある。貴殿は5ヶ月と言うが、5ヶ月間にすべてができないこともありうるのではないのか?」

「陸軍、海軍ともに、それは幾度も検討してきた結果です。それはほぼ計画通りに実行しえます」、と杉山が断固として言った。

裕仁は、水陸共同作戦はつねに予期せぬ困難をはらんでいると反論し、最近、九州の海岸で実施された模擬上陸訓練では、攻撃側は、浜辺に到達する前に、推定上、半数の兵力を失ったと指摘した。

「それが生じたのは、上陸船団が迎撃側の航空掩護が無力化される前に行動したためです。失敗がふたたび繰り返されることはありません」、と杉山が応えた。

裕仁は言った。 「ならば尋ねるが、悪天候はどうなのだ」。

「それは、我々が克服しなければならない障害のひとつにすぎません」、と杉山が返答した。

「だが、貴殿が計画したことを、貴殿は実行できると思うのか? 貴殿が陸相の時(1937年)、蒋介石はすぐに降伏すると貴殿は言った。しかし、貴殿はいまだにそれができないでいる」。

自分のメモに杉山は、間接的な対話として、自分の見解を残している。 「私はこの機会を、計画をさらに練り、また、いまだ余地を残す国家情況を改善する必要を天皇に説明するために用いた。国家の命運を切り開くために、我々は国家の力を使い切る以前に困難と遭遇しておかねばならない」。

三年後、近衛首相が和平派のために書き残した同じ会話の箇所では、杉山は、中国国民の粘り強さと実際の規模を計り間違えていたと自分の誤りを弁明していた# 2。

- # 2 この場面についての近衛の見解は、先〔1968年〕に出版された英語版によるものである。それは、杉山メモが書かれた数年も経過した後に、公開目的で書かれたたものではあるが、著者はここに、杉山が裕仁による彼を傷つける発言の一部を隠そうとした実例をしめすために――たとえその私的メモが祖先の霊魂に誓って書かれたものとしても――引用している。

- # 3 杉山は、そのメモが言うように、確信をもって、 「三ヶ月」 ではなく、 「五ヶ月」 と言った。第82部隊計画でも五ヶ月――1941年11月から1942年4月まで――としていた。しかし、近衛は数年後、日本のすさまじい進出の勢いを思い出し、誤って、天皇が

「三ヶ月」 と言ったとしている。

杉山は、 「絶対というには躊躇がありますが、勝利する可能性はあると言えます。断言できますとは言えませんが、六ヶ月から一年の短期の平和の犠牲を惜しんでは、長期の国家的崩壊を避けることはできません。我々は20年、50年と続く平和を考えねばなりません」、と返答した。

「そうか」、と裕仁はふたたび大きな声で言った。

杉山は、「我々は好んで戦争を始めるのではありません。すべての平和的手段に失敗した場合にのみ、戦争を考えているのであります」、と主張した。

永野軍令部総長は天皇に、1614年〔大阪冬の陣〕、将軍徳川家康が大阪城の豊臣秀吉――1580年代と1590年代に朝鮮に侵略した庶民出身の傑出大将――の息子〔秀頼〕 を包囲した時のことをとり上げ、話のとりなしに入った。永野はこう指摘した。将軍家康は最終的には大阪城を攻め落としたが、最初は平和的交渉で秀頼を説得して外堀を埋めさせた。次に将軍は秘かに中堀を埋め、続いて、内堀を埋めて城壁に取りついて本丸を落とした。永野の分析によれば、日本は外堀を埋められてしまうかも知れぬ米国との〔平和的〕決着に用心すべきで、敵の外堀を埋めることに役立たぬ交渉に立ち入るべきではないとした。裕仁は大いに耳を傾けていた。

最後に近衛首相が発言した。 「両総長が認めたように、我々は、最後まで平和的外交手段を用いることを追求すべきだ。私は両総長とは、〔平和的手段の〕の後に、また、その後においてのみ特定される戦争に入るとの完璧な合意にある」。 (25)

二人の軍人は礼をして退席し、近衛は裕仁に支持の礼を述べた。その後、裕仁は夕食へと向かった。

翌9月6日午前10時から正午まで、裕仁は歴史的な御前会議を招集し、戦争という日本の最大の懸案の決断に、ほぼ最後の節目とした。そうした会議ではいつもそうであるように、議題とされる重要事項は事前に文書として回覧され、裕仁を含む出席者全員が読んでいたが、〔論点は〕議論されたというより、ほのめかされる程度だった討議が決められた順序で行われ、事前に予備読み上げられ、記録――宮廷の神技遂行上の責務――するためにのみ高らかに読み上げられた

会議の冒頭で、出席した全員の閣僚、両軍総長は、裕仁が部屋の片側の小さな祭壇に着席すると、彼がするように、自分の前の討論資料に黙って目を通し、あらゆる論点を理解し通暁していることを示した。そのうちのひとつの文書はこう述べていた。 「米国、英国、およびオランダとの戦争の目的は、これら三国の影響力を東アジアから放逐し、我が帝国の自存自衛権を打ち立て、大東亜新秩序を建設することである」。

第二の文書はこう述べていた。 「米英との戦争は長期化し、持久戦になるだろう。戦争の終結を予想するのはたいへん困難であり、米国が降伏することを期待するのはほとんど不可能であろう。だが、この戦争は、南方における我軍事作戦の目立った成功、あるいは英国の(ドイツによる)占領といった成果が原因となり、米国の世論が著しく変化することによって、終結する可能性は排除できない。いずれにせよ、我々は、南方の重要地域の占領を通じて戦略上有利な地位を確保し、南方地区の豊かな資源開発と東アジア大陸の経済力を通して長期的自給自足の可能な経済圏を設立し、そして、独伊との協力を通して米英同盟を崩壊させてアジアとヨーロッパの連結を通じ、無敵の地位を打ち立てるべきである。その一方、我々は情勢の流れに影響を与え、戦争を終結に持って行ことができることも望まれる」。

机上の第三の文書は、こう説明していた。 「我々は、可能な限り、軍事的準備を秘密にし、我々の意図を隠し、そして補充の部隊を南部仏領インドシナに送ることはつつしむ。・・・この時期の外交交渉は、政治的なものから軍事的なものへと切り替えることを実現する方向をもってなされるべきである。」

第四の文書は、日本が平和の犠牲として米国にゆずるべき 「最小および最大の譲歩」 について、こう記している。 「もし我々が南方で武力を用いないと確約する場合、我々は中国を我帝国の完璧な支配のもとに置かねばならない。ということは、そこに軍を駐留させることが絶対的に必要である。・・・もし米国が我々の求める条件を受入れない場合、我々はそれが彼らの真意――日本を彼らの前に膝まづかせる――を露呈しているものと見なさなければならない」。

極東の平和についての真摯な交渉の条件として米国が一貫して要求している日本軍の中国からの撤退に関しては、付加項目としてこう述べられていた。 「我々は、事件の目的の実行のために派遣されたものを除き、原則として我軍の(中国からの)撤退を準備することを断言する何らの支障もない。」

これらの資料文書に一通り目が通され、9月6日の御前会議が開会されると、出席者の誰も、まったくの希望のなさや米国に対する日本の交渉姿勢の不誠実さについて指摘するものはなかった。それに代わり、出席した大臣たちの面々は、それぞれ起立し、10月10日までの交渉と戦争準備の同時進行を勧告する責任を有し、その日以降は戦争準備の完璧が計られ、交渉はただ奇跡的希望か口実上、継続されるべきとした。近衛首相、永野海軍軍令部総長、杉山陸軍参謀総長の全員が、その提議に賛同した。豊田外務大臣は、それまでの日米交渉の全経緯について、直裁かつ事実経過のみの報告を提示した。顔の広い鈴木は、いまや予備役中将として日本経済を動かす内閣企画院を率いており、国家の戦略物資の備蓄状況を報告し、蘭領東インドにおける新資源の調達を直ちに行うよう、強く要望した。

最後に、枢密院議長の原が起立した。この席では、木戸内大臣の命により、皇位に代って話す役割は厳密に原のみに与えられており、彼は、記録にもとずき、前日、裕仁が両軍総長に言ったことをその通りに明瞭にした。枢密院議長が述べたことには以下の発言があった。

「今よりただちに、我々は外交手段の推進と同時に戦争を準備しよう。すなわち、あらゆる局面で我々は外交を通して行き詰まりの打破に努めるが、もしそれが失敗した場合、我々は戦争へと進まねばならない。議案は戦争が先で外交が後のようだが、私が解釈するその意味は、我々は外交への努力を惜しまず、それ以外の方法が見つからない場合においてのみ、戦争へと向かう」。

原が皇位に代ってその見解を〔以上のように〕示すと、及川海軍大臣は、参列者全員が天皇の意志を理解、尊重していると、その再確認をを取ることを急いだ。そこで原は続けて言った。 「この先で首相が米国を訪れた際、彼は、考えうるあらゆる外交的方法をもちいて、たとえ我々が対応策の問題として戦争準備をするとしても、関係の改善を決断しなければならない。審議中の議案に天皇の許可が下りたら、私は諸君に、首相の訪米の目的の促進に協力するように求める」。

原は杉山参謀総長に、ソ連の外交的、軍事的能力について、いくつかの技術的質問を行った。そして原は言った。 「この戦争決定は慎重な考察を条件としており、したがって、私はこれ以上の質問は行わない。添付資料に示されている条件のもとで、もし外交交渉が実行されるとするなら、私は満足であり、ゆえに、私は本議案に全面的な合意を与える。」

添付資料に示された条件は、米国には完全に受け入れられないものと理解されており、また、四年前の日本の中国侵略以来、〔継続して〕受け入れ困難な問題であったので、天皇に代っての原のこの最終声明は、戦争と平和の論争に明瞭な決着を下すものであった。原は、国民の士気状態にかかわる一片の文書を取り上げ、参列者の全員に、異論をとなえる者をなくし、人々が一丸となることを勧めるように求めた。そして最後にこう結んだ。 「この御前会議の決定が、たとえ状況の悪化にあっても遂行されるように、勇敢かつ断固とした行動がとられるよう期待する」。

内務大臣の田辺治道――7月に松岡の解任と同時に平沼の後を継いだ――は、警察が国民を取り締まる方策についての詳細な説明を行った。そして、戦争計画の完成の一方で5週間にわたって討議されてきた案件――先の討議資料と共に支持を求め暗黙のうちに提示されていた――は、全会一致で皇位に推薦された。

裕仁は立ち上がり、通常ならばうなずいて会議場を後にする代わりに、意外なことにポケットから一片の紙を取り出し、その脈略の不明瞭な、祖父の明治天皇が――40年前の日露戦争の前夜に――つくった歌を詠みあげた。(26)

- 四方の海みな同胞と思う世に

なんど波風の立ち騒ぐらむ

近衛の退陣 |

近衛・ルーズベルト首脳会談を用意するにあたり、グリューの協力を引き出そうと努力し、近衛は 「我々は、国務長官によって表明された四原則に、断固かつ衷心より合意するものである」 と、言葉もたっぷりの確証をグリューにあたえるものであった。その四原則とは、以下の確約を日本に求めていた。 「相互およびあらゆる国々の主権と領土の尊重、他国の内政に不干渉の原則の支持、通商の公平な機会を含む公平原則の支持、そして、平和的手段による変更を除く、太平洋地域の既得権の維持」。

グリューは、自分の日誌にこう記した。

- 近衛親王は、現在の二国間関係の遺憾な状態の責任は彼にあることを認識しているが、それも彼が個人的に負い得る適度な寛容性においてであり、彼は、来たるべき関係修復についても同様に、彼のみが成しうることを認識している。彼の側における未達成が生じた場合、後継首相は、少なくとも彼〔近衛〕が生存中は、望まれる結果は達成できまい。・・・近衛親王は私に、ワシントンでの非公式対話は、その発端より、陸海軍両総長からの強い見解の一致の後押しをえてきたと語った。彼はちょうど本日、東条陸相と協議し、大統領と首相との会談には、一人の大将を随行させると約束したと伝えた。・・・近衛親王は繰り返し時間が要であるとの考えを強調した。・・・彼は、現在から6ヶ月ないし1年うちに、計画が妥結、発効に至るとは保障できなかった。しかし彼は、現在、彼が選んだ目標に日本国民とともに向かっていることを保障した。・・・現在の日本の国内状況において、予定される大統領との会談はできるだけ早期におこなわれることが正直に望まれるとも表明した。(28)

問題の難所は中国だった。米国は、日本が中国から軍隊の撤収を約束すれば、太平洋全域の合意は達成しうると主張した。日本は、そうした誓約を与えることを、あいまいかつ将来の問題とする以外、拒絶した。他方、日本は、外交的解決が交渉されている間は、石油供給を再開するよう要求した。米国は、日本が実質ある確固な誠意と同等な姿勢を見せない限り、それに応じることを拒否した。

堂々巡りの状況が、東京、ワシントン双方のいずれのの交渉担当者をも困憊させている時、日本の陸海軍は、その戦争計画を前進させていた。東京南部の海軍大学では、9月8日、机上総合演習がほぼ終了し、審判役を果たしてきた老練海軍大将らによって、山本に彼の真珠湾攻撃計画の実行を提案させることで、その戦略的価値と戦術的意味を説明させようとの決断を下した。さらにそれらの海軍大将は、山本が9月10日から12日まで、極秘特別図上演習を行うことに同意した。山本は、英国を意味するE軍の5人の将官と、米国を意味するA軍の7人の大将、艦長、および司令官を相手にして、自分の手腕について、計12人の最高階級戦略家によって審判されようとしていた。(29)

その日、9月8日の夜、山本が自分の計画を提示する場で勝利したばかりの時、同大学の学長である小松男爵は、皇族メンバーと親しい友人のために、お祝いの晩餐会を催した。木戸内大臣は母親――かって内親王で今は70歳代――と伴に出席した。(30)

翌9月9日の朝、山本は、審判たちにその計画総体を提示し、彼が必要とする戦力、目指す結果、そして米国太平洋艦隊へ早期に壊滅的打撃を与える決定的な戦略的意味を説明した。審判たちは感銘したが、賞賛は差し控えた。そして、次の三日間に予定されている 「特別演習」 において、もし山本がその計画の技術的可能性を提示できれば、同計画は明確に総合戦争戦略に、まだ確定ではないが、繰り入れられるはずだった。(31)

その日、昼食の直後、両軍総長は、戦争計画の進展について、皇居図書館に報告に参上した。杉山陸軍参謀総長によると、裕仁は上機嫌で迎えて言った。 「いま、私は我が作戦計画を充分に理解した。しかし、我々が南を攻めている時、北からの圧力はどうなのか?」 (32)

それに答えて杉山が言った 「ひとたび我々が南方で始めれば、目的を達するまで、右も左も見れないはずです。我々は、それ以外のすべてを除き、それに集中せねばなりません。陛下、どうかこの計画にご賛同ください。もし、北に何か生じた場合、我々は中国から軍を回します。しかし、我々は南での作戦を中途で停止はできません。」

「それを聞いて満足した。だが、中国から軍を回すのは難しいことだろう」、と裕仁は案じた。

杉山はそれに、困難ではあるが不可能ではない、と答えた。

翌9月10日、裕仁は両総長に、予備役の全面招集への許可を与えた(33)。 「動員を許す。しかし、もし、近衛・ルーズベルト会談に成功した場合、それは停止する、それでよいな?」 と裕仁は言った。

「まったく、おおせの通りにいたします」、と杉山が返答した。

一方、山本の図上演習は海軍大学で始まっていた(34)。彼の艦隊は、想定上、完璧に無線交信停止のまま、日本のはるか北方の千島列島で結集し、通常航路からはるか離れて、北太平洋を横切り、沈黙のまま航行しはじめた。地図上、艦隊がハワイへと接近し始めている時、山本が作戦指揮をとり、艦隊の多種の艦船の燃料消費を算盤で計算している込み合った部屋で、彼の脇に立つひとりの下士官がいた# 4。隣室では、敵艦隊の大将たちの持つ山本についての知識と、審判が〔敵海域〕に入った山本には公平と判断して与えた偽の情報に基づいた、彼らの極めて周到な動きにも拘わらず、〔山本の〕真珠湾艦隊はその目的地点に予想に反して到着し、〔敵側に〕大きな損害を与えた。〔山本艦隊は〕退却の際に、審判の積算では、ほぼ三分の一の艦船を失ったが、それが与えた〔敵への〕損失は〔それを上回る〕価値となるかもしれなかった。(35)

- # 4 この下士官は後にサイパン島で捕虜となり、この9月2日から13日の机上演習の情報を最初に米国諜報員に与えた。彼は、本書著者の友人であるオーチス・ケーリー――現在、京都の同志社大学の教授でそのアマースト・ハウスの管理者――によって尋問された。(36)

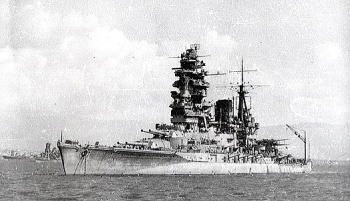

|

| 連合艦隊旗艦 長門 (ウィキペディアより) |

岩国飛行基地の本部において、山本らは、寺内寿一伯爵に出迎えられた。彼は、元清軍派の大将で、1934年に台湾で南進派民間人スパイを組織し、1935年には1936年の陸軍の叛乱の監視措置において宮廷を支援し、そして1936年と37年、陸軍大臣として北進派の粛清を行った。62歳の今、寺内は南洋方面# 5軍の総司令官の地位を裕仁によって約束されていた。彼とその片腕の山下中将――彼はこの機会のため満州から飛んできていた――は、山本長官の計画を得心し、彼らの支援と強力を約束した。と同時に二人は、戦争がきわどい賭けであり、できる限り避けるべきであるという山本に同意した。

- # 5 インドからオーストラリアまでの広い地域をさす、南進派独特の用語。

9月18日、四人の暴漢が鎌倉の別荘を出ようとしている近衛の車に押し入り、短剣を振りかざしピストルを突きつけた。この事件は新聞記事にはならなかったが、官僚の噂話をつうじて広がった。その話はまた、誤りではあったが、暴漢の一人がピストルを一発発射したが、近衛の頭を18インチ〔46cm〕外したとすらささやかれた。この暗殺未遂犯は逮捕され、数ヶ月留置された。四人は皆、以前、近衛の庇護を長く受けてきた社会主義右派の非暴力団体に属していた。その結果、近衛は公衆の同情を買うためにこの自作劇を演じ、首相職を辞す一理由にしようとしたのではないか、との話が宮廷内に流れた。(38)

この事件から二日後の9月20日、近衛は閣僚と軍総長による連絡会議に参加し、そこで彼は、追求を受けて、10月15日を米国との外交の最終期限とすることを受入れた(39)。その日以降、交渉は続いたかも知れないが、それは見せかけのみで、他方、戦争計画は熱心に進められようとしていた。9月26日、近衛は木戸内大臣に、10月15日の期限がもっとゆるめられない限り、第三次近衛内閣は辞職しなければならない、と告げた。木戸は、近衛は 「無責任な行動」 をとっていると返答した(40)。

翌9月27日、近衛は休養として鎌倉の別荘に引きこもり、翌月初めまで、公務での会見を拒んだ。

裕仁は、戦争への是非に没頭しており、近衛の非協力な態度はほぼ無視していた。9月29日、裕仁は木戸内大臣に、米国が備蓄しているゴムの量を調べるように求め、もしマラヤとインドネシアの原料が断たれた場合、米国が南アメリカから得られるゴムの量と質はどうかと尋ねた(41)。米国は、そうした状況の場合、ほぼ完ぺきに合成ゴムに頼るしかないという報告を聞いて、彼は満足げであった。

10月1日から5日まで、裕仁は陸軍大学で行われた机上演習にかかりっきりだった(42)。この演習は、陸軍が 「準備状況の第一局面から第二局面に」 進むにはどの位の期間が必要かを決めるはずのものだった。第一局面とは、帝国の本土で、およそ40万人の部隊を結集させ、最寄りの港からの必要な海上輸送に備えるというものだった。第二局面とは、帝国の南方前線――台湾、海南、インドシナ――で、第一波侵略軍の外地輸送に備えるというものだった。裕仁はあらかじめ、第二局面は、外交交渉にかかわらず、できる限り遅らせるようにせよという指示を与えていた。また陸軍は、第一局面から第二局面に移るには三週間を要すると主張していた。陸軍大学での演習は、この困難で危険な移行期間は、二週間にまで短縮できることが実証されていた。

隠遁していた近衛首相は、10月1日、ようやく公務にもどった。その翌日、米国のハル国務長官は、ワシントンの野村大使に口頭で、極東における日米和平の持続のためには、日本軍は中国から撤退しなければならないことを再び念をおした。東京では、これに逆上した政治的騒動が二週間にわたって起こった。有力政治家は、対米戦は破局をもたらすとの所見を、天皇へ伝えようと動き回った。裕仁に最も近い頭脳たちは緊張し切り、互いに、悪夢のような生活になるかも知れないと語り合った。及川海相は東条陸相と杉山総長に、海軍は開戦にはどんな成功の望みも持てない、との見解を表した。近衛首相は独自に、グリュー大使と天皇裕仁に援助と安心を請うたが、双方から拒絶された(43)。ワシントンでは、野村大使はハル国務長官との秘密交渉――ワードマン・パークのホテルのスイートルームで行われていた――の時間を減らし始め、ヴァージニアやメリーランドの田舎に車でかけ、一人瞑想にふける時間を増やしていた。出入りする人々の名でどの来訪者名簿も満たされたが、実際には、何も起こらず、何の変化も起こらなかった。

木戸内大臣ですら、彼のその国家計画に対する貢献は揺らいでいた。10月9日、彼は近衛首相に、政界情勢は戦争とも平和とも、明瞭な方向を示すにはあまりに複雑になりすぎていると認めた(44)。米国の経済制裁を甘受し、中国の数地方の獲得に満足するにとどめ、そして、人々に倹約と勤勉の実行を説いて、さらなる拡大を求める前に、今後十年の国力の増強を準備することが最善であるかも知れぬと言った。そして木戸は、もし近衛がこれが国の最善の方向と信じるのであるならば、平和の方向に自身の責任をはたす行動をすべきであるとも語った。もし、縮小の政策をとると近衛が確信するのであれば、9月6日の御前会議の戦争決定を取り消すよう、天皇を説得することもできる、と木戸は述べた。近衛は、熟慮をもって責任を果たすと約束した。

翌日の10月10日、裕仁は従弟の元海軍軍令部総長の伏見を呼び、海軍は戦争を準備すべきかどうかを尋ねた(45)。伏見はそれに、及川海相のような悲観主義者がいるにもかかわらず、海軍は戦争態勢だけでなく、勝利する用意ができている、と答えた。同じ日、裕仁は、南方方面の作戦に陸海軍合同した指揮態勢を許可し、ま近かとなった10月15日の締切りの前に、政府は確固とした決断に達するべきだと問うた(46)。

10月12日の閣議では、引き続いているワシントン交渉について、東条陸相は、時間の無駄であり、むしろ米国の相対的地位を向上させているだけだとして、否定を表した。及川海相は、戦争は可能性があると認めたが、外交も代替手段として考慮すべきであると求めた。さらに及川は、もし外交をさらに長く継続させるとするなら、それは戦争を紛らわす恥辱の煙幕になりかねないので、いまや決定は、ひとつ、ひとつ進められなければならないと述べた。

翌10月13日、裕仁は木戸内大臣に、外交にさらなる望みはないと判断すると、間接的に認めた(47)。そして、「戦争が開始された後の日〔訳注〕、宣戦布告を発せなければならず、それを考えておいてほしい」 と言った。そして続けて、1933年の国際連盟からの脱退と1940年の三国同盟の署名の際に彼が発した勅書に表した平和への彼の心情に言及して、国民の好戦的感情へのすべての責任を否認した。さらに最後に、彼は木戸に、戦争が始まっても米国との交渉のための対話回路は確保しておくようにと指示した。彼はまた、特使をバチカンへ派遣し、法王を仲裁者として使うことも示唆した。

- 〔訳注〕 この表現に関して、著者による注釈はないが、彼の英訳は「the day after the war begins」であり、戦争開始と戦線布告の発行の時間関係について、あきらかに、前者を先、後者を後とする言い方として英訳されている。

ウォルシュ司教が出発すると、木戸内大臣と東条陸相は宮廷において、近衛内閣を解散させることで同意した(49)。木戸は日記に、東条は軍事作戦の延期も、外交の継続も最後にすることに責任をもって当たりたいとしている、と記した。東条は杉山参謀総長との対話を次のように記録している。

- 木戸 後継内閣は難しい。海軍は9月6日の御前会議の強い決定に基づいて戦うことができると言い、海軍は心配している。これは、近衛首相の不決断によるものと思う。政治家として腹を決してもらわなければならない。

東条 海軍大臣に 「9月6日以来、海軍は何か解決できたのか。もしそうであるなら、我々はそれに基づいて計画を調整する」 と尋ねた。彼の返事は、 「何も変わりはない。我々は、これまでの責任分担の試みを停止し、決定された国家計画を遂行するかどうかという問題を考えなければならない」 というものだった。

さらに話し合った後、杉山と東条は、一つの解決法は、新海軍大臣をもつ新内閣ということに同意した。

翌10月15日の朝、宮廷の誰もが、内閣の解散が避けられないということに合意した(52)。近衛は、計画の遅れに業を煮やした東条が閣僚会議で自分と話そうともしないと苦情を述べた。裕仁は、近衛が自分の1940年の 「最後まで苦楽を伴にする」 との宣誓を破ったと落胆を表した。それでも、裕仁は内閣解散を難色を示すことなく認可し、近衛の官房や顔が広い予備役中将の企画院総裁、鈴木貞一は、終日、新内閣の適任者を求める仲介者として宮廷を出入りした。

過去の責任を受入れ、今後の陸海軍の共同をはかるために、東条陸相と近衛首相は、ある一点において合意した。即ち、最善の首相候補は、裕仁の策謀に長けた叔父の東久邇親王――1920年代、東条や裕仁の陸軍内特務集団を育成した――であるということだった。だが、日本が米国との危険な戦争に入ってゆこうとしている時に、皇室家族が菊の紋の御簾の全面に立つとの考えは、木戸内大臣や他の宮廷人の誰もが恐怖感を表した。裕仁は、東久邇内閣はいくらかの問題をはらむが、 「大丈夫であろう」 と言った。

その日の午後から夕まで、とり急いだやり取りを終わらせ、近衛は夜遅く、東久邇親王邸へ打診のために出かけた。東久邇は、数日の考慮の時間がほしいと返答した(53)。一方、近衛が宮廷を留守にしている間、裕仁と木戸内大臣は、東条陸相と会い、次期内閣を組織する責任を持ち、同時に、首相、陸相、内務相の各役職も担うようつよう彼を説得した。

翌日の午後、裕仁は東条との私的謁見を持ち、東条に、もし9月6日の戦争決定を棚上げにし、開戦の最終発令をもう一ヶ月延期している間、責任をもって軍部を抑えていられるかどうかと質した(54)。東条は、この追加される交渉の時間は日本と米国の軍事力バランスをいっそう悪化させることになると注釈を付けたが、彼は、その責任を担う政治的強さは自認していると、嬉々として受入れた。それから一時間少々が経過した午後5時、近衛首相は内閣の総辞職を発表した。

翌10月17日、木戸内大臣は、存命中の過去の首相経験者、すなわち、七名の重臣に厳粛に相談を持ち掛けた(55)。八人目の平沼男爵――その年の初め、空理的陽動政策をとる松岡外相を支持した――は、怪訝にも対象外であった# 6。その他にも、暗殺されていない限り、対象とされるはずの数人の重臣がいた。若槻〔礼次郎〕――満州事変の不機嫌な下手人――は、宇垣大将が首相に適任かも知れないと述べた。林〔銑十郎〕――1935年の派閥争いの犠牲者――は、東久邇親王に責任を与えよう取らせようと考えた。だが、木戸内大臣が東条を推薦してそれを中断させた。阿部〔信行〕陸軍大将と外交官の広田〔広毅〕は、その選任を了承した。岡田〔啓介〕と米内〔光政〕の両海軍大将と高齢の清浦〔奎吾〕の三人もその線で合意した。木戸は全員一致として天皇に報告した。

- # 6 75歳の平沼は、8月14日に首と顎をかすめた銃創からの回復中だった。彼を襲った凶漢らに、東久邇親王の祈祷師――東久邇親王の警察への影響力で保釈されていた――がいたため、平沼は当然に憤然としていた。天皇が平沼に宮廷の外科医の一人を差し向け、籠入りの果物を届けたが、彼をなだめることはできなかった。しかし、その事件以来、彼はドイツとの同盟関係への活発な批判を差し控えた。(56)

東条が日本の首相となったことは、アメリカ人の目にとって、日本の西洋を相手にする戦争の80年にわたる計画における、悪役王の登場だった。政権に就くと、東条は実際に開戦を一ヶ月遅らせ、軍部の熱狂的戦士たちにその作戦の熟練と演習に一層の時間を与え、米国から日本への頑迷な拒否を国民に見せつける機会を作り、そして、ワシントンにおいては、日本の外交官に、受け入れ困難な要求を与え、交渉から進展の余地を奪った。

10月18日、裕仁は、通常よりは数年早く、東条の中将から大将への昇格を了承した(58)。その午後、裕仁と木戸は、靖国神社に詣で、過去一世紀の間に国家計画に仕えて殉死した霊に祈った。

10月20日、木戸内大臣は、裕仁との日常な会話の中で、木戸は東条に、首相として日本に急いだ戦争に飛び込む前に息つく暇を与えて慎重な考慮をさせるようにとの示唆を与えた、と説明する機会があった。裕仁は自分の最も信頼する助言者をみつめて言った。 「虎穴に入らずんば虎児を得ずということだね」(59)。この言葉は、英語でいう、 「冒険なしに収穫なし」 の日本語版表現であった。

つづき

「両生空間」 もくじへ

「もくじ」へ戻る

Copyright(C), 2012, Hajime Matsuzaki この文書、画像の無断使用は厳禁いたします